L’histoire de la signalétique en France : un voyage de la borne romaine à la ville intelligente

De la borne romaine à l’écran connecté, la signalétique française s’est continuellement adaptée aux mutations sociétales, techniques et légales. Dans un contexte où chaque détail visuel doit être lisible, inclusif, durable et conforme, faire appel à un professionnel qualifié n’est plus un luxe : c’est la condition sine qua non pour transformer un simple panneau en véritable expérience utilisateur – et pour inscrire votre marque dans une histoire déjà bimillénaire. Depuis toujours, l’être humain balise son environnement pour s’orienter, informer ou séduire ; c’est ce que l’on appelle aujourd’hui la signalétique, c’est-à-dire l’ensemble des signes (mots, pictogrammes, couleurs, formes) mis au service de l’information dans l’espace.

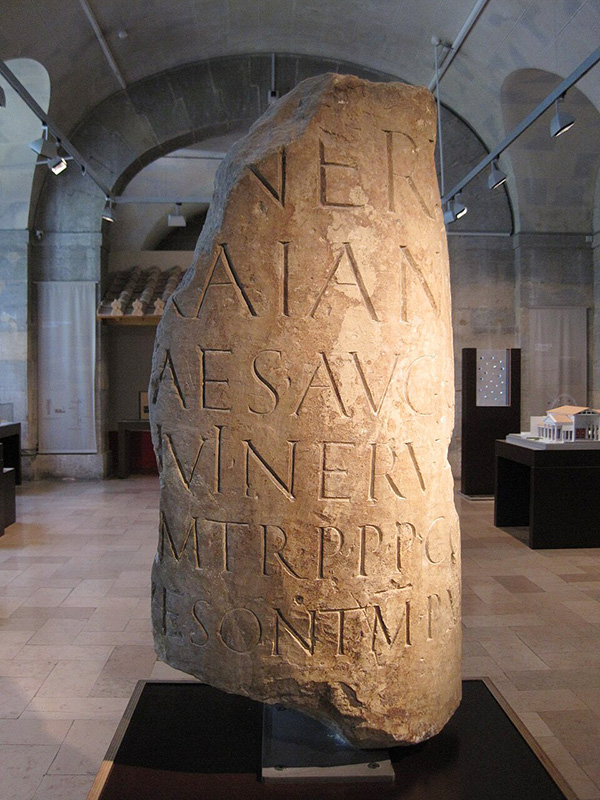

Des bornes milliaires aux enseignes médiévales

Dès l’Antiquité, les Romains jalonnent les voies par des bornes milliaires qui indiquent distances et directions ; au Moyen Âge, les corporations apposent leurs blasons sur les façades et les auberges accrochent des enseignes figuratives facilement lisibles par une population encore largement illettrée. Ces premiers marqueurs visuels posent les bases d’un langage graphique commun.

XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles : la police des enseignes

À partir du Grand Siècle, la densité des rues parisiennes pousse les autorités à réglementer la taille et la saillie des enseignes ; un pas décisif est franchi le 17 septembre 1761 quand le lieutenant de police de Sartines interdit les enseignes pendantes, jugées dangereuses, et impose des tableaux appliqués aux murs, préfigurant l’affiche moderne.

XIXᵉ siècle : révolution industrielle et premiers réseaux

L’industrialisation voit exploser la typographie, la lithographie puis l’émail grand feu ; les gares du chemin de fer imposent une signalétique normalisée, tandis que la numérotation des rues et la généralisation de l’éclairage public améliorent la lisibilité nocturne. Les premiers codes couleur apparaissent dans les usines pour prévenir les risques.

Quand la rue devient galerie : la saga graphique du XXᵉ siècle à nos jours

A partir de 1900 jusqu’à 1914, l’Art nouveau est une la poésie ferronnière.

Au tournant du siècle, Paris se pare de courbes végétales : les potences en fer forgé ondulent comme des lianes, le verre peint capte les reflets dorés du gaz et les enseignes “en drapeau” racontent la profession d’un seul coup d’œil. On lève la tête et, tel un inventaire à la Prévert, on devine le barbier à ses ciseaux enlacés, le bottier à sa botte sculptée. La signalétique n’est plus simple indication : c’est une déclaration d’amour à l’art appliqué.

Entre 1925 et1939, l’Art déco est un veritable signe de glamour géométrique. Place aux facettes métalliques et aux capitales élancées ! Sous l’impulsion de l’Exposition des Arts décoratifs de 1925, les enseignes se font bandeaux filigranés, soulignés d’or, parfaitement intégrés à la façade. Le grand magasin devient paquebot de lumière, rationalisant sa typographie comme un tailleur ajuste un smoking : élégant, rassurant, indubitablement moderne.

1923 : premier feu tricolore parisien, suivi de la généralisation des signaux lumineux.

1937 : l’Exposition internationale des arts et des techniques popularise le graphisme moderne (Cassandre, Typo « Peignot », pictogrammes stylisés).

La ville entre en scène dès 1930 jusqu’en 1960 avec l’âge du néon.

Georges Claude allume le premier tube néon et, soudain, la nuit appartient aux enseignes. Boulevards et cinémas s’embrasent de cursives lumineuses ; le nom de marque clignote à des kilomètres, battant le rythme des Années folles puis des Trente glorieuses. Pour la première fois, l’identité d’une entreprise s’impose 24 h/24 : un spectacle électrique qui deviendra l’ADN des villes-monde.

Les évolutions dans la signalétique impose le dogme de la grille avec la Corporate identity & le Swiss Style, entre 1960 et 1975. L’après-guerre réclame rigueur et expansion internationale ; Helvetica déroule ses alignements millimétrés sur des caissons alu et plexi. Les pétroliers, banques et chaînes d’hôtels lancent leurs “programmes enseigne” : même logo, mêmes couleurs, du toit au totem. La signalétique entre dans l’ère industrielle de la marque ; chaque centimètre carrée répond à un manuel, chaque couleur à un RAL.

1967 : l’arrêté du 24 novembre codifie la signalisation routière française (formes, couleurs, implantation) et aligne le pays sur la Convention de Vienne de 1968.

Début des années 70′, Psychédélisme & punk sont un véritable riff visuel !

Dans les quartiers rock, sérigraphies acides et collages bruts dynamitent la froideur corporate. Les salles de concert et disquaires saturent la rue de typographies qui tourbillonnent ou hurlent leur colère. La signalétique se fait contre-culture : elle claque comme un riff de guitare, contestataire et jubilatoire.

Après cette période extravagante, la 3D plastique avec volume et couleurs fluo prennet le pas de la rue. Boom économique, triomphe du PVC et du plexi rétro-éclairé : les lettres boîtiers s’échappent des murs, projettent leur ombre et saturent la vue de chromes et de dégradés fluo. Une pharmacie n’est plus une simple croix : c’est une sculpture lumineuse au service d’une marque qui veut jaillir du trottoir.

Années 1980-1990 : apparition des systèmes de guidage dans les transports (métro, aéroports) et des premiers programmes de « wayfinding » pour les sièges sociaux et centres commerciaux.

Du pixel au phygital : la révolution du XXIᵉ siècle

La LED, comme le signe de l’énergie maîtrisée dès les années 2000.

Les diodes haute luminosité balaient les néons gourmands. Consommation divisée par trois, palette RGB instantanée : la façade devient un écran minimaliste, vivant, respectueux du portefeuille et de la planète. Le nom d’enseigne respire la modernité sans payer la facture électrique de Times Square.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 consacre le principe d’« accessibilité universelle ». Pour la signalétique, cela se traduit par : contrastes renforcés, pictogrammes normalisés, braille et relief, hauteurs de lecture adaptées et cheminements continus. Toutes les nouvelles installations dans les ERP (établissements recevant du public) doivent s’y conformer.

Un minimalisme illustré par le flat design annonce un retour à l’essentiel vers les années 2010. À l’heure des icônes d’apps, le branding condense son ADN en quelques aplats mats. Découpe laser au cordeau, palette resserrée, jeux d’ombre subtils : la devanture parle le même langage que votre smartphone. Cohérence totale, du trottoir à la notification push.

Il faut faire palce aux normes, au digital et aux smart cities. La normalisation s’accélère avec la série NF X 08-050 (photoluminescence, hauteurs d’implantation) et l’adoption d’ISO 7010 pour les pictogrammes de sécurité.

Parallèlement, l’affichage dynamique, les beacons et le mobile wayfinding transforment la signalétique en système interactif ; les matériaux bas-carbone et l’écoconception font leur entrée dans les cahiers des charges. Les villes intelligentes exploitent désormais la data en temps réel pour piloter des totems d’information voyageurs ou des flottes d’écrans e-paper basse consommation.

Ce n’est qu’à partir de 2015 que l’écran est narrateur avec le Digital Signage & DOOH.

Les écrans LCD/LED envahissent vitrines et totems, orchestrés par des CMS pilotés dans le cloud. Promotions en temps réel, motion-branding, storytelling vidéo : le passant n’est plus spectateur, il devient audience mesurable. Le taux d’arrêt double, le contenu se renouvelle autant que la timeline d’un réseau social.

Au début de la troisième décénnie du XXI e siècle, la data s’installe sous la dalle.

Capteurs, IA embarquée, panneaux solaires : l’enseigne s’adapte à la luminosité, au flux piéton, à la météo. Le matériau se recycle, la maintenance se prédictif-analyse. Dans la smart city, la signalétique devient un nœud data, performant et responsable.

Et demain ? Logos variables & XR, l’identité deviendra-t-elle vivante

Les polices variables et l’AR transforment le logo en créature évolutive. La façade change de saison comme un feed Instagram, l’acheteur scanne l’enseigne et plonge dans un showroom virtuel. Un pas de plus vers le phygital, où la limite entre espace et écran s’estompe.

Pourquoi tout cela nous fait vibrer ?

Parce qu’au-delà des techniques, chaque mutation traduit l’humeur d’une époque : l’optimisme géométrique de l’Art déco, l’insolence néon des Trente glorieuses, la quête d’efficacité suisse, l’effervescence punk, puis la quête d’économie d’énergie et de sobriété numérique. Travailler la signalétique, c’est chroniquer la société à même les murs — et participer, millimètre après pixel, à l’histoire vivante du graphisme.

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Veille réglementaire : Anticipation des évolutions du Code de l’environnement, des normes NF/ISO et de la TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure).

Design inclusif : Maîtrise des contrastes, typographies, braille et repères tactiles pour tous les publics.

Ingénierie & matériaux : Choix de supports durables, photoluminescents, recyclables ; calcul des fixations et résistance aux intempéries.

Gestion de projet : Coordination architecte, bureau de contrôle, imprimeur, poseurs ; planification des chantiers en site occupé.

ROI & image de marque : Parcours clients fluides, visibilité accrue, renforcement de l’identité et de la confiance.

Les organisations professionnelles telles qu’e-visions (ex-Synafel) ou FESPA France fédèrent les experts, proposent des chartes qualité («Qualif’Enseigne-Signalétique») et des formations continues, gages d’un savoir-faire maîtrisé et reconnu.

- Lisibilité et cohérence multicanale

Votre enseigne physique est désormais la première étape d’un parcours client hybride ; elle doit parler le même langage visuel que votre site, votre appli et vos réseaux. - Performance énergétique & réglementaire

Passer au LED pas-fin ou intégrer des modes nuit/jour n’est pas qu’un geste écologique : c’est aussi réduire la TLPE, Taxe locale sur la publicité extérieure, et anticiper les zones à publicité restreinte. - Expérience de marque

Les lettres boîtiers rétro-éclairées ou les écrans dynamiques transforment une façade en média expérientiel ; ils créent l’émotion indispensable pour se différencier dans une rue commerçante saturée. - Complexité technique

Entre normes (ISO 7010, NF X 08-050), contraintes thermiques des écrans, scénarios CMS d’affichage dynamique ou Content Management System, et déclarations préalables en mairie, la mise en œuvre requiert une chaîne d’experts (designer, bureau d’études, électricien, poseur).

Plus d'articles

- Histoire du design14/08/2025De la borne romaine aux villes intelligentesDe la borne romaine à l’écran connecté, la signalétique française s’est continuellement adaptée aux mutations sociétales, techniques et légales.

- Regards graphiques14/08/2025Analyse des 7 campagnes les plus percutantesBien que l'année 2025 ne soit pas encore achevée, cette première moitié a déjà vu l'émergence de campagnes de communication d'une audace et d'une ingéniosité remarquables.

- Regards graphiques14/08/2025Identité de marque : l’impact sensoriel décisifDans l'orchestre incessant du marché actuel, où chaque marque rivalise de messages visuels et de slogans percutants, une symphonie plus profonde commence à émerger